Status quo hinterfragen: So beginnen Veränderungen

von Elita Wiegand

Inmitten des Wandels gibt es einen festen Ankerpunkt: den Status quo. Dieser Begriff stammt aus dem Lateinischen und bedeutet „der gegenwärtige Zustand der Dinge“. Das spielt in unserem Leben eine wichtige Rolle. Doch warum ist es bedeutsam, den Status quo zu verstehen und zu hinterfragen?

Status quo bedeutet, dass es sich um etablierte Normen handelt, die oft unangetastet bleiben. Doch gerade deshalb ist es wichtig, bestehende Strukturen, Regeln oder Annahmen kritisch zu hinterfragen, um Veränderungen und positive Entwicklungen zu bewirken und eine gerechtere und nachhaltigere Zukunft zu gestalten.

Angst, etwas Bestehendes zu verlieren

Wir alle lieben Stabilität. Routinen geben Sicherheit, Verlässlichkeit vermittelt Kontrolle – und Veränderungen? Nun ja, sie sind oft unbequem. Der sogenannte Status-Quo-Bias ist tief in uns verankert. Es bietet Planbarkeit, denn wir haben Angst vor dem Unbekannten und vor Risiken. Das fördert die Tendenz, am Status quo festzuhalten. Dieses Phänomen, bekannt als Verlustaversion, führt dazu, dass Menschen oft die Gefahr, etwas Bestehendes zu verlieren, stärker gewichten als die Möglichkeit, durch Veränderungen etwas Besseres zu gewinnen.

Warum ist das so und wie könnte es anders besser sein?

In Zeiten der rasanten Veränderungen wird es immer wichtiger, den Status quo zu hinterfragen. Was bedeutet es in der Praxis? Es beginnt damit, dass wir Normen, Reglementierungen, eingefahrene Denkmuster, Routinen oder Bequemlichkeiten infrage stellen. „Warum ist das so, und wie könnte es anders besser sein?“ Kritisches Denken ermächtigt Dich, neue Wege zu gehen, um Bestehendes zu verändern. Du verlässt den konventionellen Rahmen, begibst Dich auf eine Entdeckungsreise und suchst nach ungewöhnlichen, neuen Möglichkeiten.

Das Hinterfragen des Status quo verlangt, dass man aktiv handelt. Das bedeutet, dass wir uns für Veränderungen einsetzen, die zu einer nachhaltigeren und offeneren Gesellschaft führen.

Beispiel: Patagonia brach die wichtigste Geschäftsregel

Das Unternehmen Patagonia brach im Jahre 2011 die wichtigste Geschäftsregel: Sie forderten die Kunden auf, sich möglichst nichts Neues mehr zu kaufen. Experten bezeichneten es als Marketing-Selbstmord, während Kritiker sich darüber lustig machten. Yvon Chouinard, Gründer der Outdoor-Marke wollte lieber die Umwelt schonen als Gewinne machen.

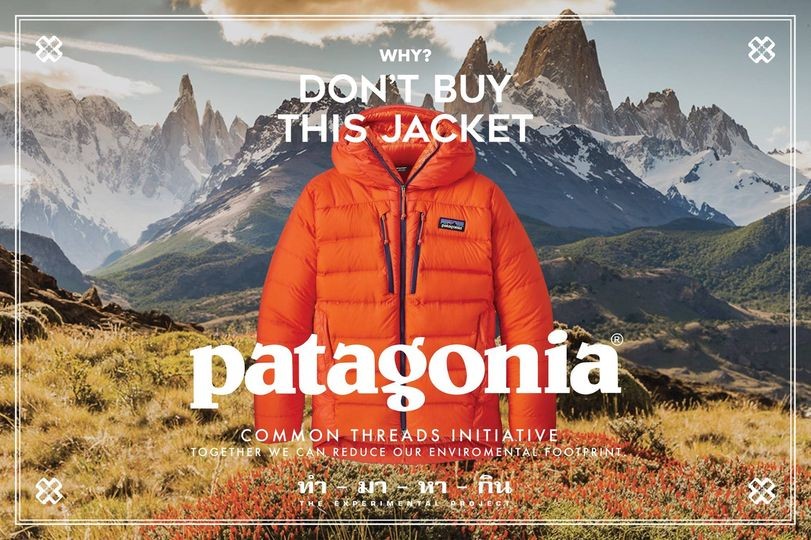

Don’t Buy This Jacket

Am Black Friday 2011 schaltete Patagonia eine ganzseitige Anzeige in der New York Times. Ihre Botschaft kam mit einer schockierenden Schlagzeile daher: „Don’t Buy This Jacket.“ Die Anzeige war nicht nur eine einprägsame Schlagzeile: Unter dem Bild führt Patagonia die Umweltkosten ihres Produkts auf: Abfall, Wasser und CO₂-Ausstoß. Nachdem Patagonia seine Kunden dazu aufgefordert hatte, keine eigenen Produkte zu kaufen, demonstrierte das Unternehmen sein Engagement für Umweltverantwortung und Nachhaltigkeit. Die Anzeige löste Diskussionen über bewussten Konsum aus, und das Unternehmen nutzte diese Botschaft, um seine Markenidentität als umweltfreundliches und sozial verantwortliches Unternehmen zu stärken. Patagonia verpflichtet sich, ein Prozent des Gesamtumsatzes oder zehn Prozent des Gewinns an Umweltorganisationen zu spenden. Laut eigenen Angaben hat Patagonia bis Mitte 2020 etwa 89 Millionen Dollar an insgesamt 1539 Umweltschutzgruppen gespendet,

Patagonia-Kampagnenseite

Mit Aktionen wie der „Don’t Buy This Jacket“-Kampagne setzt Patagonia seit Jahren auf Provokation rund um die Themen Konsum, Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Die Outdoor-Marke hat für die Verbreitung der Botschaft unter anderem eine eigene Kampagnenseite kreiert.